おはようございます。今朝は5時に起床し、ホームページの更新後、イラスト描きに専念しました。昨日のことを記事にする前に描いておかなければならなかったのです。全部で4枚描きました。

昨日は午前11時頃まで地元で行動し、大島、松代に向かいました。昼食は大島区でとったのですが、そこで大島夏まつりのポスターを見て、この祭りのことをすっかり忘れていたことに気づきました。何かあるなとずっと思っていたのですが、思い出せなかったのです。でも、ここで気づいてよかったです。祭りは午後3時からでしたので、松代での講演会が終わり次第、寄ることにしました。食堂に入ったところで、防災無線から放送が流れました。8月1日に、県病院局が大島地区公民館(大島就業改善センター)で松代病院の診療所化方針についての説明会を行いますというお知らせです。大事なお知らせでした。

松代に出かけたのは、「県立松代病院を守る会」(準備会)主催の講演会に参加するためです。会場に着いたらびっくりしました。用意したイスが足りずに次々追加していたからです。最終的には150人近い人たちが参加したようです。それだけ関心が高いんですね。

冒頭、この講演会を準備してきた世話人の一人、室野の村山繁一さんが「我々の命の綱である県立松代病院を何としても守りたい」と挨拶しました。

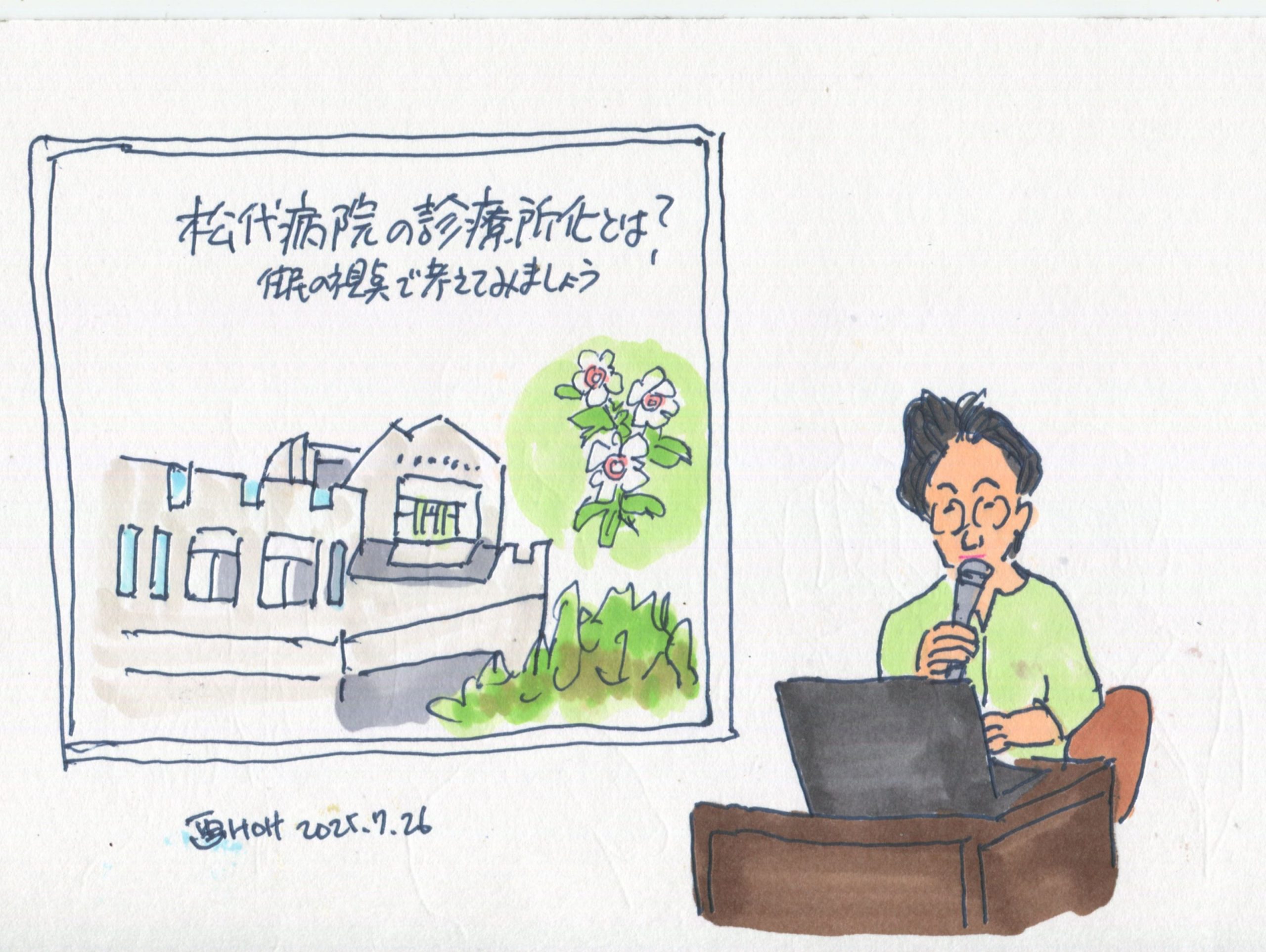

講演は竹島良子さん、元長岡赤十字病院看護師長、元県議会議員です。竹島さんは、「松代病院の診療所化とは?住民の視点で考えましょう」というタイトルで話されました。県の資料を使ってエクセルでわかりやすいスライドを作成するなど、とても良かったです。トップのイラストは竹島さんの講演の様子です。

竹島さんは本日話したいことは3つ、①住民の「医療へのアクセス」は基本的人権であること、②県は、採算優先で県立病院を切り捨てるのではなく、「県立病院経営強化プラン」で示した県立病院の役割・機能こそ発展させるべきだ、③国の医療費抑制政策からの転換なくして住民の健康や命は守れない。自治体と一緒になって国を動かす運動にしよう、とのべました。

まず「医療へのアクセス」は基本的人権であることについて。いつでも、どこでも、誰でも、安全で質の高い医療にアクセスする権利があるとして日弁連の見解を紹介、国の行財政改革で医療費抑制が政策の中心に据えられていることを強く批判しました。そして県が2022年8月に行った高齢者基礎調査でも65%の人たちが、「具合が悪くなった時に駆け付けてくれる医療・看護体制が整っていること」を自宅や地域で住み続けるために必要だとしていることも明らかにしました。

続いて松代病院の診療化について、竹島さんの見解を語りました。病院局は、「高齢者はいろんな病気を持っているので、総合的・包括的な医療的ケアが必要、小規模病院では難しいから十日町病院に集約したい」「9月頃に2回目の住民説明会をやって、12月県議会で診療所にする条例「改正」を提案し、来年4月から無床診療所へ移行したい」などと説明しているが、住民の立場で見ると、4つの疑問、問題点があるとしました。1つは、新潟県の入院需要は、県の説明資料を見ても減らない。2013年を100として2030年まで急性期・回復期は増え続ける。病床は減らさなくていいということです。2つ目は脆弱な医療体制の十日町津南地域で体制を縮小していいのかということです。新型コロナ感染症拡大時、「津有地域は医師も診療所も病院のベッド数も日本一少ない地域。感染が流行ればあっという間に医療は崩壊してしまうと、地元医師会は呼びかけた。緊急事態に対応できなくなるとのべました。3つ目は患者が県外流出している実態こそ改善すべきだということです。いまでもこの地域は慢性期病床不足で患者が県外に行っている。県外流出を無くすことこそ大事だと訴えました。4つ目は、十日町病院のみで急性期から慢性期まですべて対応できるか疑問だということです。「地域医療構想」は各病院の連携で効果的な医療を提供するという考え方でなかったのか、とのべました。

松代病院診療所化で懸念されることとして、①住民の医療へのアクセスが制限され、医療から遠ざけられるのではないか、②夜間の急病・救急は十日町病院まで行かねばならないこと、松代病院の医師、看護師などが大幅に縮小すること、訪問診療など在宅医療が難しくなることなどで〝松代病院が果たしている役割・機能が後退する〟のではないか、の2点をあげました。この通りだと思います。

松代病院を今後どうしていったらいいのか。県病院局は昨年3月、「県立病院経営強化プラン」を策定し、「民間医療機関の立地が困難な過疎地域のおいて、かかりつけ患者、軽中等症救急患者、急性期を脱した回復期患者などを受けいれるとともに在宅医療を提供しており、医師・看護師・コメディカル部門等の職員を、県立病院のネットワークを活用して確保して」いく、など県立病院でなければならない理由などを明らかにしました。この方針は策定からわずか6か月後の昨年9月に県立病院経営委員会で変更されたのですが、竹島さんは当初の方針(県立病院経営強化プラン)に基づく医療体制を構築すべきだとのべました。

最後に竹島さんは、国の医療費抑制政策に言及、「国の医療費抑制政策では、病院の経営も住民の健康・命も守れません。松代病院を守る運動は、住民がここで暮らし続けられるための大事な取り組みで

す。自分事として意見表明・行動しましょう」と訴えました。

講演後の意見交換では、「97歳の母親が松代病院へ入院して、認知症を覚悟してくださいと言われた。しかし2年前から訪問介護がばっちり当たっていて、おかげで普通に会話できた。これからもよろしくお願いしたい」「十日町病院も、今後、松代病院のようになっていくのではないか、心配だ」「市議会では3回、一般質問で取り上げた。松代病院を守る立場で市長が頑張れるようにしていこう」「県議会では、皆さんの願いにこたえて私も頑張る」などの発言が相次ぎました。

講演会終了後、「県立松代病院を守る会」が正式に立ち上げられ、準備会の世話人だった村山繁一さんが代表に就任されました。下のイラストは世話人の3人の方です。

会が終わって外に出たら、松代在住の高齢の女性から声をかけられました。私が着ていたポロシャツの背中にコウノトリのヒナ4羽の写真がプリントされているのを見て、「これはトキですか」と言われたので、「コウノトリのヒナです」と答えました。「私もこのシャツ欲しいです」と頼まれたので、「じゃ、ここへ連絡をください」と私の名刺を渡しました。私の名前を見たこの女性は、「まあ、うれしい。あなたが橋爪さんですか。ずっと会いたかったんです。私はあなたの本を全部読んでいるんですよ。あなたのお母さんのことも知っています」。これにはびっくりでした。この女性は、旧大山温泉で私の本を購入していてくださいました。隣の市の方から、こんなにうれしい言葉をいただけるとは……、感激でした。

松代からの帰り道、大島区の夏祭りの会場に行ってきました。暑い中でしたが、大勢の人たちが参加されていました。特に子どもが多かったですね。会場ではジャガイモのスティック、アルコールなしのレモンサワーなどを飲み食いしました。私がいたのは30分ほどでしたが、吉川の祭りと同じように、やはりここでもくじ引きが人気でしたね。下のイラストはその様子です。

活動レポート2213号、「春よ来い」シリーズの第860回、「背中流し」をホームページにアップしました。ご笑覧ください。

きょうは、午後から田んぼの水不足状態を党議員団で視察します。吉川区と浦川原区です。

コメント