おはようございます。今朝はツクツクボウシに起こされました。朝の5時半から、わが家の庭で賑やかに鳴いていたのです。ヒグラシはだいぶ前から鳴いていますが、夏が進み、ミンミンゼミも鳴いていると思ったら、今度はもうツクツクボウシです。早いですね。

昨日の午前は、吉川区にある町田古墳群について調査をされたメンバーの方が現地で説明会をしてくださるというので参加してきました。呼びかけ人は私の高校時代の同級生・石塚正英さん、高野恒男さんなど3人。説明会の説明者は頸北歴史研究会の中嶋紀子さんでした。このほか、私のブログを見て同研究会の横田秀夫さんも飛び入りで加わってくださいました。参加者は全体で15人ほどでした。最初は雨がぱらついていましたが、途中からは晴れて助かりました。

町田古墳群は令和2年3月に頸北研究会の調査によって発見され、同年4月、新潟市の角田浜で発見された古墳群とともに前方後円墳がある古墳として注目されたところです。私は「新潟考古」第32号で高橋勉さんの論文を読んで以来、「頸北はすごい」という言葉に惹かれて、この古墳群を数回訪ねてきましたが、調査にあたった研究会メンバーから話をお聴きするのは初めてでした。

それだけに昨日の中嶋さんの明快な説明は面白く、ぐいぐい引き込まれました。特に面白かったのは、発見に至る経過話です。最初に現場に行った4号墳、5号墳は町田古墳群の3つ前方後円墳のうちの2つですが、地権者のMさんが藪(やぶ)だったところの木を伐採をされていたので、マウントらしきものが見えたという指摘、極めて重要だと感じました。木を伐採し、草を刈ることで見えなかったものが見えたのです。研究会では10メートル間隔で測量し、周溝(しゅうこう)らしいものも確認していったとのことでした。「古墳の向きと高さ」についても注目しました。古墳ではどこに向かって造られているかが重要だと言われましたが、「造った人たちが下の集落から見えるところに造っている」という説明に納得できました。古墳の大きさ、高さ、特に高さは地位の高い人であるほど高い場所となるということです。2号墳は前方後円墳だった可能性のあるところですが、盗掘されていて形は崩れています。でも米山も見えるし、日本海も高田平野も見える、ここはそうとう偉い人のお墓だったのでしょうね。トップのイラストは1号墳のところでの風景です。

私が町田古墳群を初めて訪れた時は秋でしたが、オオイワカガミがピンク色の花を咲かせていてびっくりしたものです。昨日は、たくさんのクルマバハグマと出合い、うれしくなりました。それだけではありません。ラン科のめずらしいミヤマウズラの花とも偶然出合ったのです。そばにの木には今年新種として認定されたヒガシニホンアマガエルもいました。いやー、面白い、面白い。

町田からの帰り道、原之町出身で東京吉川会の幹部である吉村雅夫さんと六万部の県道に止まり、町田古墳群の隣の高い山を見て、「あそこにも古墳があるようだ」と話になりました。調査が進めば、そこが何だったかはっきりするでしょう。「頸北はますます面白くなります」ね。

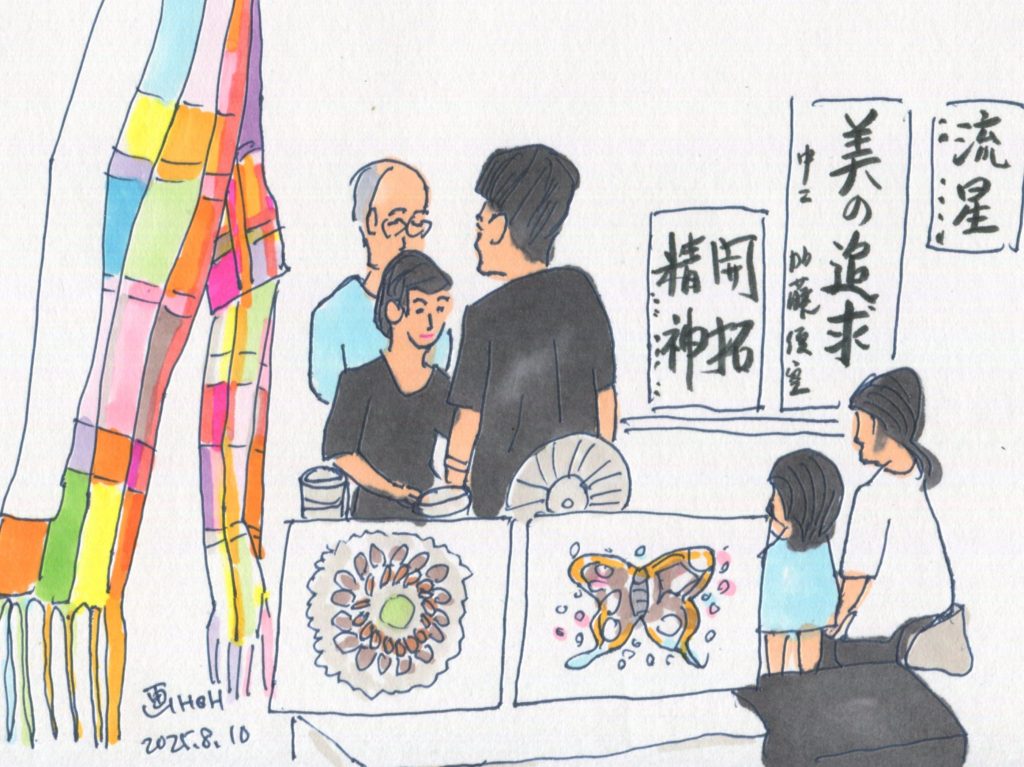

夕方、光徳寺の作品展を観に出かけました。一昨日はコンサートでお邪魔したのですが、作品展を観る余裕はありませんでした。会場には友人もいて、作品展をひと回りしてから、お茶をご馳走になりました。うれしかったのは堀川紀夫さんと話ができたことです。昨日は先生から声をかけてくださり、ゆっくりと話ができました。先生が吉川中や大島中学校にもおられたことがあるという話は初めて聴きました。また名木山の中村市兵衛先生(故人)とつながっておられたのには驚きました。先生からは私の拙いイラストについても評価の言葉をいただきました。感謝です。下のイラストは昨日の作品展の様子です。

きょうは、墓参りの準備で蛍場に行ってきます。その後、杜氏の郷広場でコンサートに参加します。

コメント